Table de salle à manger

Il y a près de 35 ans, je réalisais ma première table de salle à manger. À cette époque, je vivais ma période « arts et traditions populaires », je m’intéressais aux belles maisons ancestrales et au mobilier de la Nouvelle-France. Ma production était à l’avenant, j’avais tendance à reproduire les meubles que l’on retrouvait dans « la bible » de l’époque : « Les meubles anciens du Canada français » de Jean Palardy

|

| Reproduction d'une petite armoire rustique du XVIIIe siècle...réalisée dans ma période "arts et traditions populaires" ! |

|

| Ma première table de salle à manger réalisée il y a plus de 35 ans avec un plateau de bouleau jaune de 1 1/2" d'épaisseur. |

en érable placée sous le plateau sert de logement pour un cadre (également en érable) qui comme un tiroir glisse à l’intérieur de la structure, grâce à de simples coulisses de tiroir sur roulement à billes. La structure et le cadre en érable sont boulonnés après l’ensemble pattes/traverses à chaque extrémité de la table. Il faut préciser ici que les pattes sont reliées entre elles par une traverse et forment donc un portique qui est au même niveau que la surface du plateau. Les deux portiques assurent une grande stabilité à la table, l’assemblage des pattes à la pièce transversale est réalisé par des tenons traversants

|

| Plan de la table de cuisine. C'est en tirant sur le piètement d'un côté de la table que l'on peut libérer la section d'allonge dissimulée sous le tablier |

|

| La section glisse d'un côté de la table grâce à deux coulisses de tiroir sur roulement à bille qui sont fixés à la structure en érable sous le plateau de la table. |

|

| Des joints à tenons traversants pour les pattes et les traverses ... à la fois solides et esthétiques. |

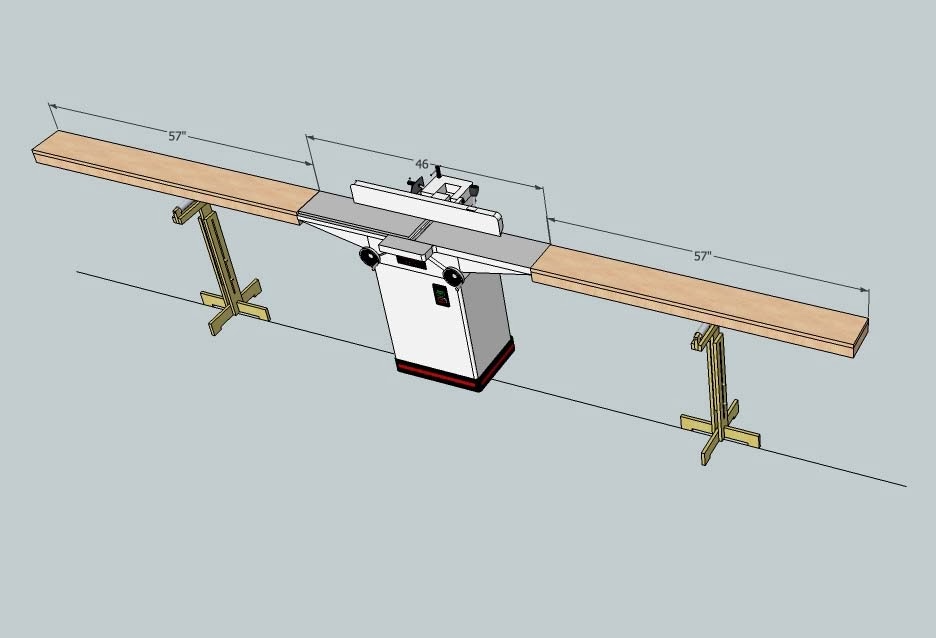

La réalisation du plateau a demandé beaucoup d’attention, car je devais laminer plusieurs pièces de bois pour obtenir une surface de 41’’ x 96’’. Pour obtenir un plateau qui peut s’allonger avec une section amovible, il est nettement préférable de laminer les pièces en considérant la longueur totale du plateau une fois allongé et d’y découper par la suite la section qui deviendra amovible. On s’assure ainsi d’un mariage parfait du plateau et de la section amovible lorsque la table sera déployée à sa pleine longueur. Cette approche a soulevé un certain défi dans la préparation des planches qui forment le plateau, car dégauchir des planches de 96 « ’ sur ma dégauchisseuse qui n’avait que 46’’ longueur aurait pu donner de bien mauvais résultats. L’astuce que j’ai utilisée a été d’allonger la table d’alimentation et de sortie de la dégauchisseuse (jointer) et de la raboteuse d’épaisseur (planer) avec des tables d’allonge en contreplaqués permettant de supporter les planches sur toute leur longueur. J’ai utilisé un niveau de 48’’ pour m’assurer que les tables d’allonge étaient parfaitement au niveau avec les tables de la machinerie.

Finalement, pour faciliter le laminage des planches j’ai choisi de le faire par étape en collant d’abord trois sections de 12’’ de largeur qui correspondaient à celle de ma raboteuse d’épaisseur. Une fois bien collée, j’ai passé chacune de ces sections à la raboteuse pour m’assurer de leur parfaite égalité. Les trois sections de 12’’ furent finalement lamellées (avec des lamelles, ou biscuits, no 20) et collées entre elles et avec une planche de 5’’ pour atteindre la largeur totale de 41’’. Un ponçage à la sableuse rotative a finalement permis de faire disparaître toutes traces de colle et les petits écarts de niveau entre les sections.

|

| Table de salle à manger contemporaine complétée - |

Le plateau et les pattes de la table ont été réalisés en

cerisier tardif, un bois que j’aime bien en raison de sa coloration naturelle. Inutile

de teindre ce bois, une couche d’huile de lin bouilli suffit pour faire

ressortir sa belle teinte d’un brun rougeâtre qui foncera avec le temps sous

l’action de la lumière. Une fois que la couche d’huile de lin fut complètement

absorbée et que le bois fut sec au touché (48 heures après l’application), j’ai

appliqué 4 couches de vernis au polyuréthane lustré afin d’accroître la

résistance et l’imperméabilité de cette table à manger qui subira bien des

outrages pendant sa vie utile! Pour assurer un fini uniforme, j’ai sablé entre

chaque couche de vernis (papier fin 320), et j’ai poli la dernière couche

avec des papiers extra-fins (papiers gris de grade 1000 et 2000, utilisés

notamment pour polir la peinture des automobiles) en lubrifiant la surface avec

un mélange d’huile et d’essence minérale (1 partie d’huile pour 3 parties d’essence)

que je vaporisais avec un petit vaporisateur à eau. Cette façon de faire permet

finalement d’obtenir un fini semi-lustre très doux sans marque de pinceau ou d’égratignure.